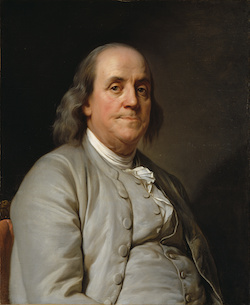

富蘭克林與伏爾泰

A painting of Benjamin Franklin, ca.1785

by Joseph-Siffred Duplessis, 1725-1802

National Portrait Gallery, Washington

富蘭克林(Benjamin Franklin, 1706-1790)於歐洲啟蒙運動時期,成為美洲殖民地的“智者”。他頂着“從天上取得雷電”的光環,現在,正要從地上的“君王手中奪取權杖”!又仿佛是領以色列人出埃及的摩西。誰不願意見他成功,兼可折服英國人的驕傲!

先是代理殖民地駐英國事務(1757-1775),富蘭克林於獨立戰爭時,受委在法國的全權代表,爭取法國援助。由於他是當時最知名的發明家,科學家,有些神祕,而又平易近人,智慧兼有風趣,贏得各階層的普遍好感。

這位無國籍的“美洲聖人”,出現在法國社會時,已經年近七旬。但他像具有無限精力的超人,有綠林的豪爽坦白,全身洋溢着魅力;從法國王室,貴族,到平民;知識分子,及於社交的名門貴婦,感覺他就是平等的化身。

富蘭克林來自賓斯維尼亞(Pennsylvania),希望他帶來清新,身上能有些草葉的氣息。他沒像福克司貴格會(Quakers,公誼會),見任何人不脫帽,一律直呼其名(不稱榮銜),有禮貌而坦直。

如此理想的“意中人”!周旋於俱樂部,也出入門閥世家,大家都樂與交遊。

這人知道,法國人有理想,但總是腳踏現今的世界,他亟需要英王給他的禮物—殖民地獨立戰場的勝利。他已經作好準備,在辦公室旁,架設起帶來的印刷機。那是他的本行。他在首邑非拉鐵非(Philadelphia),已有最先進的印刷經驗,並出版報紙,也為殖民地政府代印紙鈔。

戰爭的開始,民軍接連敗退。漫長的等待,傳來勝利佳音—夜襲春屯戰役(Battle of Trenton & Princeton),富蘭克林的印刷急速運作。1777年開始,已經使世人知道,殖民地民軍,並非無望烏合之眾的叛亂;繼至的是撒拉圖加的捷報(Battle of Saratoga)。

法國對美洲獨立戰爭,開始熱心傾力援助。有年僅弱冠的拉法葉伯爵(Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, 1757-1834),當時已任上校,應富蘭克林的介紹,自己出資越洋前來,還募集軍隊隨之助戰。

華盛頓將軍(George Washington, 1732-1799),自己無子,留這孤兒在身邊,倚之為參謀,二人情同父子。

拉法葉獲擢升美軍少將。返國時,再為美國請援。獲法王派遣軍六千,軍艦六艘,並派人訓練殖民地民軍,成為善戰的部隊。此舉得以提高民軍士氣及戰力,最終導致世界首位強國的英軍,於1781年向殖民地軍隊投降。

富蘭克林繼續主導和平談判,於1783年簽訂和約。

1789年,地面上誕生了美利堅合眾國(United States of America)。華盛頓成為首任總統。

1790年,富蘭克林度完他燦爛的一生。曾與他在法國共事,任華盛頓的副總統,及繼任美國第二任總統的亞當斯(John Adams, 1735-1826),以為他對創建美國的功績,至少不在華盛頓之下。

富蘭克林相信有創造的神,信人有靈魂,復活,及永生;只是像他同時代的哲人一樣,過分注重於理性,又忽略聖經,未能完全達到純正基督徒信仰。

Voltaire, 1791

by Pierre-Michel Alix, 1762-1817

National Gallery of Art

伏爾泰(Voltaire, Francois Marie Arouet, 1694-1778)只受過良好的基本教育,但他資質聰穎,愛古典文學精擅拉丁文,希臘文,及多種歐洲語文,包括英文;潛心力學,早年即以文學知名。他的名句,成為歐洲人的規箴—

我們靠我們自己,用我們自己能看的眼睛;

以此作為我們的神諭,我們的支持和神明。

伏爾泰是當代歐洲的“聰明人”,不在於說花言巧語,而以頭腦靈敏,廣識博聞,有時狡猾,不守誠信;但獲歐洲開明的君王尊崇,與之分庭抗禮,似文壇“梁山英雄”。因為他聰明,所以不能成為無神論者,只是“自由思想”的不可知論者。他不贊成“無神”論,但反對當時的教會的偏狹和“迷信”,他以筆為劍,敢於非議“巴多羅買之夜”(Saint Bartholomew's Day Massacre),殘暴屠殺胡格諾派教徒(1572年八月二十四日);常批評法國天主教專制腐敗,同情受迫害的抗羅宗;遭受宗教人的反對,他因此多次被放逐,可悠遊各山頭之間。

他的諷刺文學作品,是一時之冠。其貌不揚,但才華橫溢,地才被視為“天才”;不僅縱談哲學,歷史,數學和自然科學,是法國啟蒙時代的哲學家領袖,只是自恃理智。他相信必須有一位超越的智慧主宰,統治宇宙;以為有神若沒有不朽的靈魂,在邏輯上沒有意義。但又無以瞭解靈魂與永恆,仿佛徘徊於理神論和泛神論之間。

在信仰上,他總是在半路或曠野;被譽為“笑的哲學家”,或“笑的獅子”。他以為人是唯一有語文的動物,能笑的動物,也儘量善用這兩項本能;無奈像動物不知有永恆,其道德觀念也跟動物相似。

他比富蘭克林大十多歲,在當時仿佛是另一代人。伏爾泰也有葉落歸根的願望,臨終前違背醫生的勸告,以病弱之身復返巴黎。富蘭克林帶着八歲的孫子去見他,要孩子跪在面前請他祝福。伏爾泰把枯瘦的手按在那孩子頭上用英語祝孩子奉獻為“神和自由!”(God and Liberty)

他是當時知名的劇作家和小說家,被用之普及哲學思想,是他可畏之處;主張思想自由,反對教條。他極力批評法國天主教,也獲得他們的禁止與還擊。世人對伏爾泰的惡劣印象,有許多其來自此。

無論如何,在世的生命,終於臨到盡頭。到底他的遺骸,還是葬在天主教的墓地。

美國的獨立戰爭,像以色列一樣;有神,有自由。後來法國革命要自由,不要神,成為災難性的亂民政治。有史家以為伏爾泰有相當責任。

這歐美兩哲人,都曾影響他們的世代,在思想史上佔重要地位,其後乏人可及。只是他們沒有完全歸心於主,接受主的管理引導,是可惜的事。![]()

插圖:

- “A painting of Benjamin Franklin” by Joseph-Siffred Duplessis (National Portrait Gallery, Washington, accessed 5/2025)

- “Voltaire” by Pierre-Michel Alix (National Gallery of Art, accessed 5/2025)

(同載於聖經網 aboutbible.net)